亡き妻への想いを胸に、「食と命」を追求するクリエイター。

映画監督 安武 信吾さん

2012年に刊行され、大きな感動を呼んだ『はなちゃんのみそ汁』(文藝春秋社)をご存知でしょうか。33歳で逝去した安武千恵さんが、亡くなる直前まで発信し続けたがん闘病記と、家族との日々をつづったブログを基に、夫の安武信吾さんが「食べること=生きること」の大切さを著したノンフィクションのベストセラーです。その後も愛妻の想いを継ぐように、安武さんは「食と命」についての創作や講演を行っています。シャボン玉石けんの理念にも通じる安全・健康を掲げ、活動に励む安武さんの“これまでとこれから”に迫りました。

| 安武 信吾さん 1963年、福岡県生まれ。西日本新聞社在籍中、妻・千恵さんの生前のブログを基に書籍化した『はなちゃんのみそ汁』がベストセラーに。退職後、香川県発の食育活動を追ったドキュメンタリー映画「弁当の日 『めんどくさい』は幸せへの近道」(2020年)を監督。現在は福岡を拠点に、「食と命」をテーマにした上映会・講演会・ワークショップなどを全国で行っている。 ・「弁当の日」公式ホームページ https://bento-day.com/ ・こちらから自主上映の申し込みも可能。 |

亡き妻が、みそ汁を通して娘に伝えたかったこと

西日本新聞社を退職後、映画監督として活動中の安武さんですが、やはり最初は『はなちゃんのみそ汁』の話から始めたいと思います。同書では、闘病中だった奥様・千恵さんが娘のはなさんにみそ汁づくりを教える姿や、父娘が互いを思いやって暮らす日常が、愛情に満ちた眼差しで綴られていて、胸に染みました。

- 安武さん

- 千恵が亡くなったのは2008年、はなが5歳の時です。葬儀後、僕は喪失感でうつになり、生きる気力を失いそうになったんですね。でも、そこから引き上げてくれたのが、四十九日過ぎた頃から娘が作ってくれたみそ汁でした。娘と千恵は「はなが毎日する朝のおしごと」をいくつか決めていて、その項目の一つがみそ汁作りでした。幼いながらも、娘は千恵との約束をしっかりと守ったんです。それを知った時「このままじゃ駄目だ。二人に申し訳ない」と目が覚めました。

千恵さんがみそ汁づくりを教えたのは、娘さんに伝えたいことがあったんですよね。

- 安武さん

- はい。一つは「食べることは生きること。料理を覚えることで、一人でも生きられる力を身につけてほしい」との願いです。それと、娘に「自分の役割」を持たせたかったのでしょう。その役割によって家族が笑顔になれば「自分は必要とされている人間なんだ」と感じられ、ひいては「生まれて良かった」という自己肯定感に繋がる。その自己肯定感こそが、人生の困難を乗り切る力になりますからね。

『はなちゃんのみそ汁』が反響を呼び、ドラマや映画になったのも、そうした“生きるヒント”が受け手に響いたからだと思います。とはいえ、実際の子育ては苦労も多かったのではないでしょうか?

- 安武さん

- もう思い出したくないほど大変でした(笑)。喪失感を抱えたまま、保育園の送迎と新聞社の仕事で忙殺され、何年かはどう暮らしていたか記憶がありません。特に、はなの反抗期には接し方が分からず本当につらかった。でも娘もきっと心の中で葛藤していただろうし、待つしかないと思い、毎日ひたすら彼女の弁当を作っていました。

そんな時期を乗り越え、大学に進んだはなはフードマネジメントを専攻し、今春、食品関係の会社に就職しました。千恵は生前「娘は天からの宝物。十数年後社会にお返しできるよう、心を込めて育てたい」とブログに書いていましたが、その結果がようやく出たのかなって。内定通知を見て、これは千恵への“子育て報告書”だと思いました。

長年、はなさんと一緒に講演活動もされていますよね。

- 安武さん

- 『はなちゃんのみそ汁』刊行後、全国の自治体や団体から「食育について話してほしい」との依頼が来るようになり、勤め先の了承を得て出向くようになりました。その際、生徒・学生さん向けに小学生のはなが実演する「みそ汁づくり講座」をやったところ好評で、以来15年以上ペアで活動しています。最近は、はな一人で講演する機会も増えましたね。

その活動が評価され、はなさんは小学4年生の時「枕崎鰹節ジュニア大使」に就任。今や全国各地に“教え子”が増えましたし、すっかりみそ汁のプロですね。

- 安武さん

- 数年前、やっと大使の肩書きから「ジュニア」が外れました(笑)。講座で彼女が鰹節を削りだすと、子供たちの目がキラキラ輝くんです。こういうのは、やっぱり年齢の近い子が教えるのが良いんだなって思います。同じようなことが、僕が監督した映画「弁当の日 『めんどくさい』は幸せへの近道」の撮影中にも起きましたね。

初監督作は、画期的な食育活動を記録したドキュメンタリー

続いて、その「弁当の日」についておうかがいします。まず、監督を務めることになった経緯を教えてください。

- 安武さん

- 以前『はなちゃんのみそ汁』がドラマ化された時、制作関係者だった方が「食育に関する試みを映画にしたいんだけど、安武さん、手伝ってくれませんか?」と声をかけてくれたのがきっかけです。それが「弁当の日」で、年に1度、子供たちに独力で自分の弁当を作ってもらうという取り組みです。2001年に香川県の滝宮小学校で当時の校長先生が提唱したもので、撮影当時には全国2,300校で行われていました。

「台所仕事は自分や家族の成長を促し、生きる力を育む」「料理を楽しむ気持ちは、子育てを楽しむ気持ちに直結し、次世代の幸福に繋がる」という理念を基にしており、同じような経験をした僕にはすごく共感するものがありました。お声がけをしてくれた方も、このテーマは僕と親和性があると考えたのでしょう。紆余曲折あり、結局、監督を務めることになったわけですが、映画作りに携わることができて本当に良かったと思っています。

映画制作のために新聞社を退職されたそうですね。

- 安武さん

- 西日本新聞社が製作委員会に加わってくれたので、在職中でも取材・撮影が可能でしたが、本腰を入れてやるため定年前に早期退職しました。周囲は反対したけれど、娘は「パパならきっと大丈夫!いいイメージしか湧かない」と応援してくれましたので。

映画では、学校の現場や各家庭で弁当づくりに励む“人間模様”が描かれています。誰もが四苦八苦する中で、少しずつ表情や感情に変化が現れていくのが印象的でした。

- 安武さん

- コロナ禍もあって完成に約2年かかりましたが、初監督作にしては手応えあるものに仕上がりました。おっしゃる通り「弁当の日」って、ただ料理をするだけじゃありません。弁当づくりを通して、子供たちに自分や他人を尊ぶ感情が生まれ、それが生きる力に繋がっていくんです──5歳のはなが、僕を笑顔にするため毎日みそ汁を作っていたように。料理とは、「あなたが大切です」という無償の愛を込めたメッセージ。子供が台所に立つことで何が学べるのか、その意味や重要さを感じてもらえたら嬉しいですね。

現在も「弁当の日」は各地で上映会が行われていますが、観客の反応はいかがですか?

- 安武さん

- 上映後、お母さんたちから届く感想文に励まされますね。映画を観て、僕らの講演を聴くと、やっぱり食や子供たちに向き合う姿勢が変わるようで、「次はこういう先生を呼んで講演会を開きたいね」といった声もよく聞きます。

それから、最近印象に残ったのは昨年再会した小学生の男の子。2022年の上映会で食育に興味を持った彼(当時小学4年生)はその後自ら企画書を作成し、小学6年生の時に自分の住む自治体の教育委員会にプレゼン。「この映画には世直しする力があります。周りの大人たちはそれに気づいてないので、次は僕が自分で自主上映会をやります」と宣言し、実際に主催したからすごいでしょう?(笑)。でも、本当に意識を変えるべきは、子供ではなく大人たちだと僕も感じています。

安武さんの活動から伝わる「食育を通じて健やかな未来を」という願いは、シャボン玉石けんの理念と非常に近いですよね。実はこれまで2回ほど、シャボン玉石けん主催の「弁当の日」上映会とトークショーを行なっていただいています。

- 安武さん

- 「弁当の日」の制作支援もしていただいて、とても感謝しています。御社とは他にもご縁があって、新聞社の出版部にいた頃、先代社長についての本を僕が編集したんですよ!

『好信楽――シャボン玉石けん社長森田光徳聞書』(西日本新聞社)のことですよね。シャボン玉石けんの理念を学ぶため、今でも必ず新入社員が読んでいる一冊です。

- 安武さん

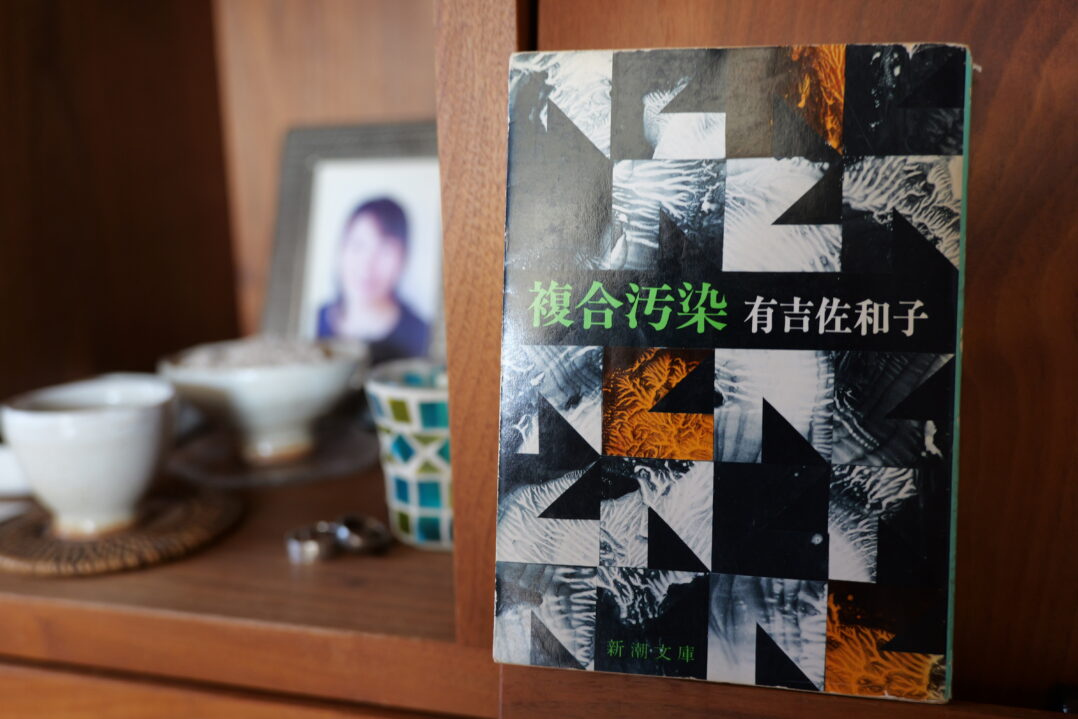

- それは嬉しいですね。私も『好信楽』や有吉佐和子さんの『複合汚染』を読み、千恵も環境や食の問題に関心を深めていきました。オーガニックや自然素材を暮らしに取り入れたり、自宅に講師を招いて講座を開いたり。自分のがんの原因になったかもしれない生き方を変えようとしたのでしょう。「娘の未来のために自分が変わらなければ」「子供たちの未来のために大人が変わらなければ」と感じ、行動していたんですね。そういう人たちにとって、シャボン玉石けんの商品はすごく頼もしい存在です。

同席いただいているはなさんにもお話しをうかがえますか。お父さんについて一言お願いします。

- はなさん

- 先ほど父も話しましたが、中学2年生の頃から高校受験までの反抗期のことが印象に残っています。ほとんど会話もしませんでしたが、どんなに遅く帰ってきても毎日ご飯を作って待っていてくれたんですよね。「受験期間だから体調を崩さないよう、ちゃんと食べなきゃダメだよ」って。あの時のご飯やお弁当が支えてくれなかったら、私は生きてさえいなかったかもというくらい、本当に今の自分はないと思います。感謝しています。

お父さんについて、お母さんに伝えたいことは?

- はなさん

- 「昔は限界まで飲んで食べて、気持ち悪くなって私に怒られていたけど、今は自分の体に気をつけるようになってえらいよ!」と伝えたいです(笑)。適度に運動し、お酒と食べ物を控えて自分を大事にするようになりました。

また、私も最近一人で講演することが多いのですが、父の講演も参考にさせてもらっています。両親が遺してくれたもの、与えてくれたものを通して、私も子供たちに力を与えられるようこれからも頑張っていきます。

ありがとうございました。では安武さん、最後に今後の展開を教えてください。

- 安武さん

- 当面はこれまで通り、食育の講演や「弁当の日」の上映会で各地を回るつもりです。特に関東以北では「弁当の日」がまだ根付いておらず、少しでも普及の手伝いができればと思っています。また、来春は福岡で「弁当の日サミット」も開催する予定です。

それがあるので2作目の映画制作は先になりそうですが、「食と命」というテーマは今後も掘り下げていきたいと思っています。特に、大切な家族を亡くした後をどう生きるかという、僕も経験したグリーフ(悲嘆)ケアについて取り組んでみたいですね。

個人的には、現在の食育活動が若い世代に影響を与え、幸せな未来を送れることに期待しています。

- 安武さん

- 結果的にそうなればいいと思うし、そのためにできることは何でもするつもりです。けれど、最後の目標は、やっぱり娘を妻より長生きさせること。千恵を亡くしてからは娘がすべてだったので、僕の最大の使命はそれだと思うし、妻も望んでいるでしょう。

そう考えると、僕は今でも仕事を通じて、千恵の志を紡ぎ続けているんですよね。やってきたことのすべてに意味があり、1本に繋がっているんだなって。それに、僕の学生時代の夢は映画監督だったんですよ(笑)。

深い哀しみの中でも、食を通じてかけがえのない絆を育んだ安武さんファミリー。最大級の愛情表現である“料理”の大切さと、家族愛の尊さをあらためて実感するインタビューでした。次回の監督作も楽しみです。

安武信吾さんブログ「はなちゃんのみそ汁」もぜひご覧ください。

https://ameblo.jp/hanamisosoup